人間のバイタリティを補う《鹿茸》

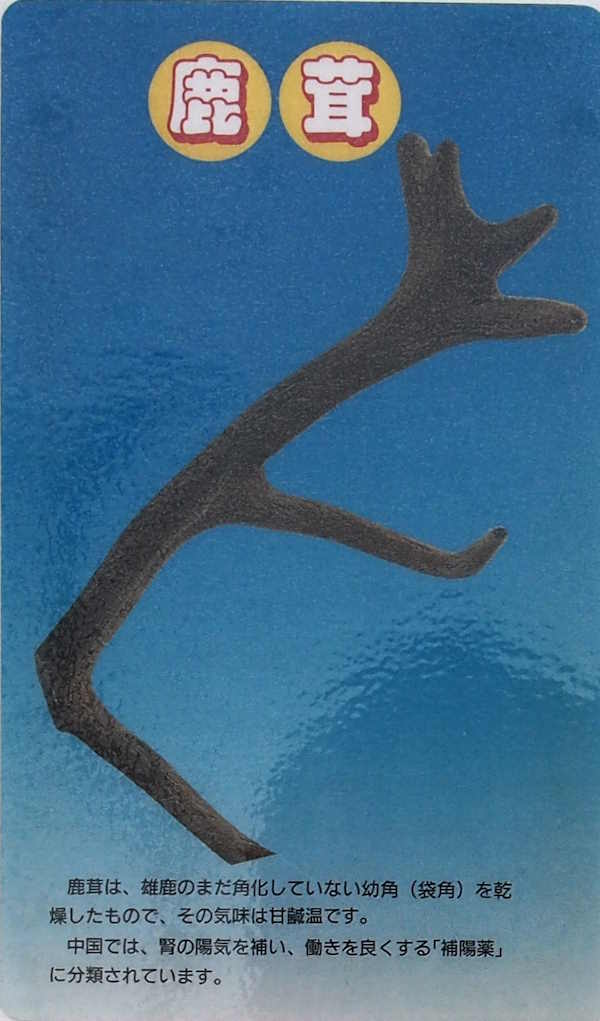

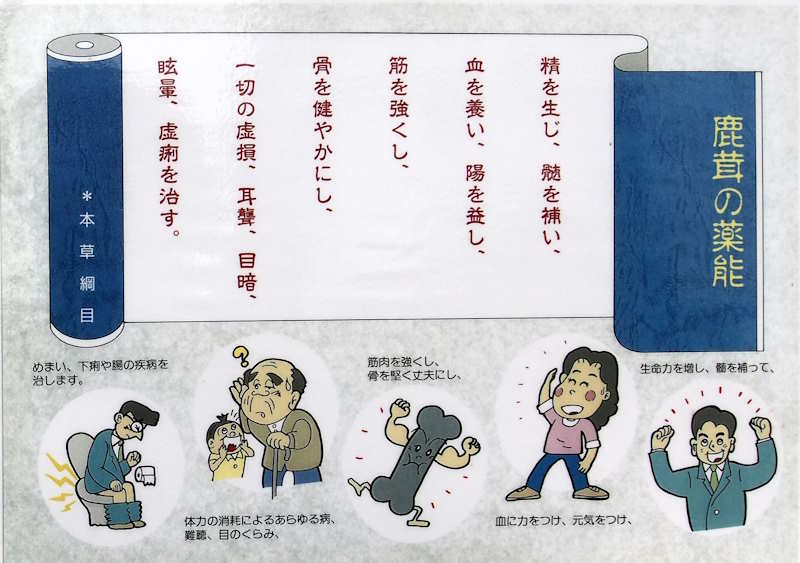

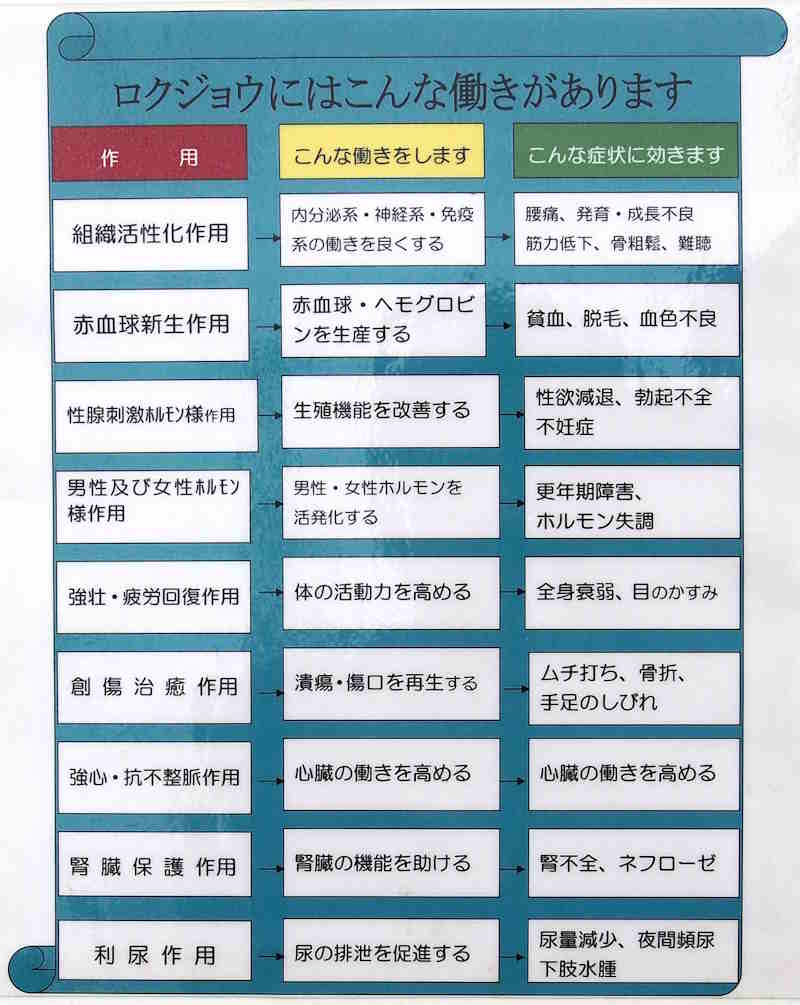

人間のバイタリティを補う《鹿茸》 奈良の秋を彩る勇壮な行事「鹿の角きり」は発情期を迎えた雄鹿の角により町民が 危害を受けたり鹿がお互いに突きあい死傷することを防ぐため、当時、鹿の管理者で あった興福寺が奈良奉行の要請を受け、江戸時代初期の寛文十一年(1671年)より 始めたと伝えられています。 この角、特に生え始めの「鹿茸」には昔から優れた薬効が知られています。 五月五日の端午の節句には「菖蒲湯」に入る習慣がありますが、この日は「薬の日」 でもあり、其の起源は奈良時代にまで遡ります。 当時「薬猟」(くすりがり)という行事があって、天皇や貴族など身分の高い人々は 一団となって薬狩りに出かけました。 その期日が例年五月五日であり、そこで採られた「薬」というのが《生命力》みなぎる 鹿の幼角、すなわち鹿茸だったのです。 雄鹿の硬い角は春先になると落ち、二・三日で新しい角が伸び始め、わずか 二ヶ月から三ヶ月で硬い角が完成するという非常な早さです。 この角が骨化する前に切り落としたものを鹿茸と言い、その成長力・生命力なら 強壮強精作用も充分にあるであろうと、薬として使われ始めました。  日本でも「薬」といえば鹿茸を指していたように、中国でも薬屋といえば人参と 鹿茸の品揃えが必須でした。 ですから、看板も「薬局」や「薬店」とは書かず、単に「人参鹿茸荘」と記した 漢方薬店を多く見ることができます。 李時珍という生薬学者が著した「本草綱目」のなかで鹿茸は「精を生じ、髄を補い、 血を養い、陽を溢し、筋を強くし、骨を健やかにし、一切の虚損、耳聾、目暗、眩暈、 虚痢を治す」と記されています。 これは「生命力を増し、骨髄や血の元となり、元気をつけ、筋肉を強くし、骨を堅く 丈夫にし、体力の消耗によるあらゆる病、難聴、目のくらみ、めまい、下痢や腸の 疾病を治す」という意味です。 鹿茸は両親から授かり持って生まれてきた《生命カ》をフルに発揮させるための生薬。 日本では霊鹿参・複方霊黄参丸(いずれも救心製薬)などその薬効を発揮させる 商品が製造されています。  |