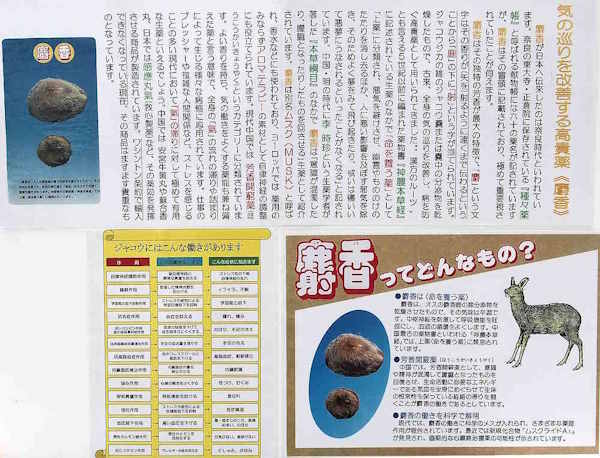

気の巡りを改善する高貴薬《麝香》

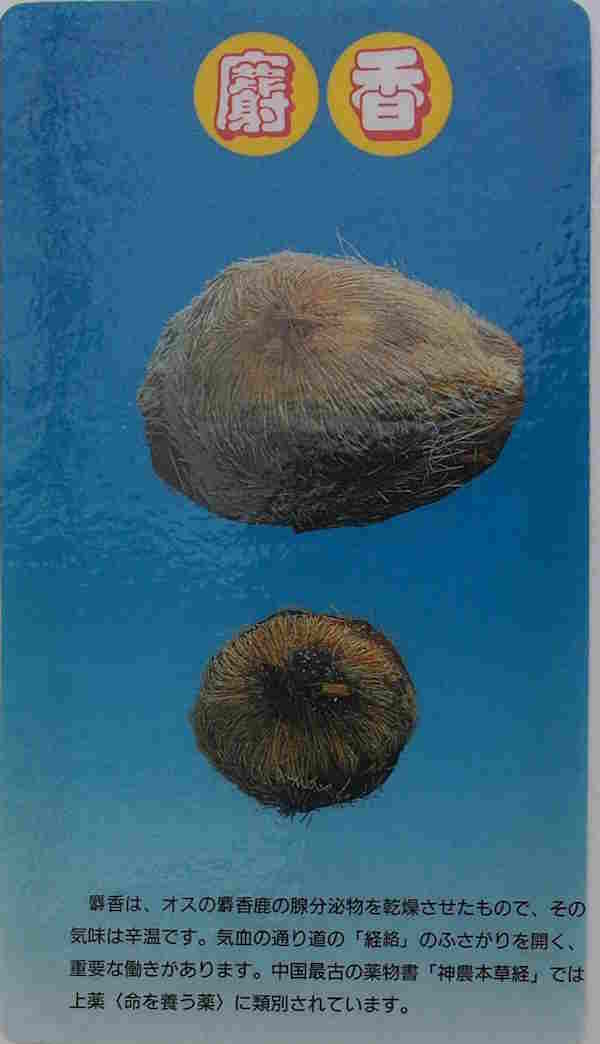

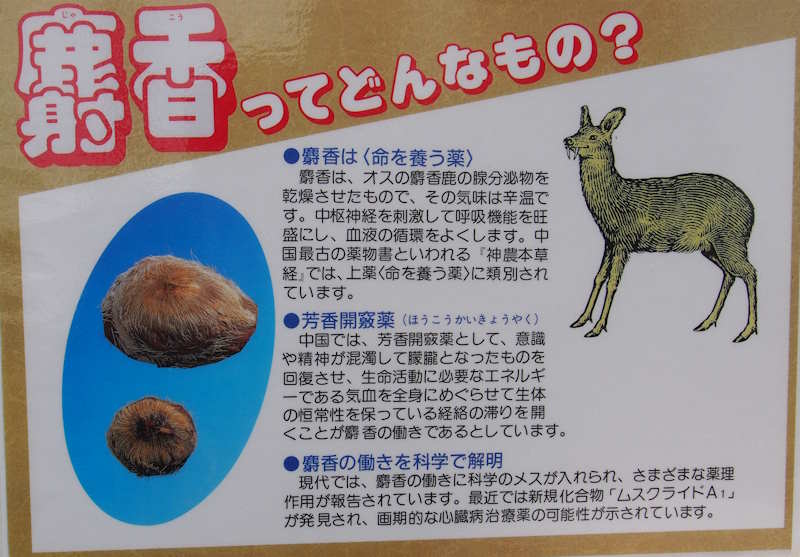

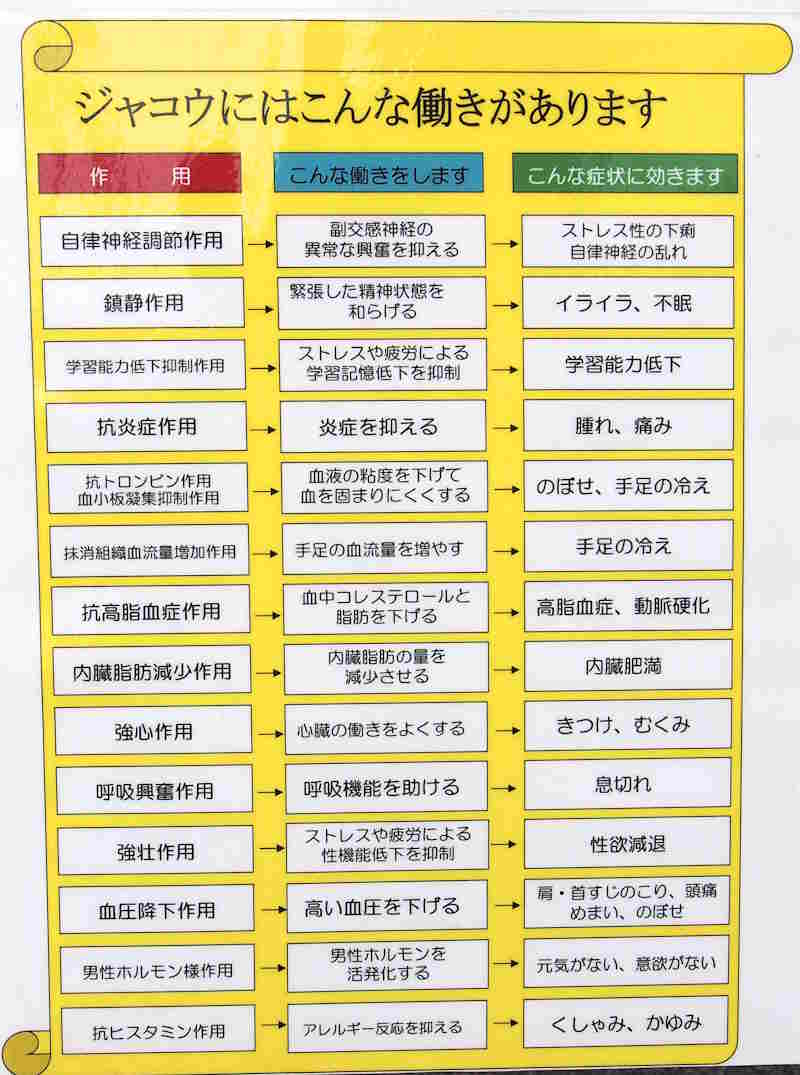

気の巡りを改善する高貴薬《麝香》 麝香が日本へ伝来したのは奈良時代といわれています。 奈良の東大寺・正倉院に保存されている『種々薬帳』と呼ばれる献物帳には六十の薬名が記されていますが、麝香はその冒頭に記載されており、極めて重要視されていたことが伺えます。 麝香はその独特の芳香が最大の特徴で、「麝」という文字はその香りが(矢を射るように 遠くまで伝わるということから「鹿」の下に「射」という字が当てられています。 ジャコウジカの雄のジャコウ嚢または嚢中の分泌物を乾燥したもので、古来、全身の気の巡りを改善し、病を防ぐ高貴薬として用いられてきました。  "漢方のルーツ”とも言える5世紀以前に編まれた薬物書 『神農本草経』に記述されている 生薬のなかで「命を養う薬」として「上薬」に分類され、悪気を避けさせ、幽霊やもののけの たたりを消し去るほか、人に悪い影響を及ぼす邪気を除き、そのためよく夢をみて飛び起きたり、或いは寝いいて悪夢にうなされるといったことがなくなる」と記されています。 中国・明の時代に李時珍という生薬学者が著した『本草綱目』のなかで麝香は「意識が混濁した り、朦朧となったりしたものを回させる」生薬として紹介されています。 麝香は別名ムスク (MUSK)と呼ばれ、香水などにも使われており、ヨーロッパでは薬用のみならずアロマテラピーの素材として自律神経の調整にも役立てられています。 現代中国では芳香開窮薬(ほうこうかいきょうやく)というカテゴリーに分類されています。 よい香りを持ち、気の働きをよくする薬能も兼ね備えた薬と言う意味で、全身の「氣」の 流れの滞りや詰まりによって生じる様々な病態に応用されています。 仕事のプレッシャーや複雑な人間関係など、ストレスを感じることの多い現代において 「氣」の滞りに対して極めて有用な生薬といえるでしょう。 中国では安宮牛黄丸や蘇合香丸、日本では感應丸氣(救心製薬)など、 その薬効を発揮 させる商品が製造されています。 ワシントン条約で輸入できなくなっている現在、その商品はますます貴重なものとなっています。  |